移動互聯時代,信息的刷新越來越快。在這樣的背景下,單純依靠文字、展板、場館等形式的科普工作已漸漸難以滿足公眾需求,科協等機構開始嘗試更多元、新潮的傳播方式;與此同時,科普產業(yè)化步伐依然緩慢,科普也需要社會和市場力量的參與,以構建起更加立體、全面的科普

體系。

9月17日,主題為“創(chuàng)新放飛夢想 科技引領未來”的2016全國科普日活動拉開帷幕。我國科普事業(yè)正處于怎樣的階段,如何適應公眾需求的變化,科普產業(yè)化又該如何破題?讓我們聽聽中國科協相關負責人、科普專家

的思考。

形式變多

PPP模式、“互聯網+”,科普

工作不再是科協等機構的“單打獨斗”

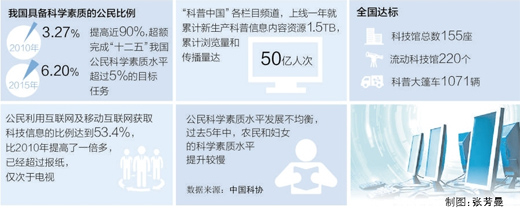

一組數據揭示出我國科普事業(yè)近年來的進步。第九次中國公民科學素質調查結果顯示:2015年我國具備科學素質的公民比例為6.20%,比2010年的3.27%提高近90%,縮小了與西方主要發(fā)達國家的差距;公民利用互聯網及移動互聯網獲取科技信息的比例達到53.4%,比2010年提高了1倍多;我國公民科普

設施的利用情況與美國大致相當……

改變正在發(fā)生。以科協為例,中國科協相關負責人說,科協在推進科普工作上做了不少探索,主要表現在兩個方面:一是由此前的“自己干”到組織帶動相關部門、社會各界“一塊干”,逐漸向科普工作的平臺、樞紐轉型;二是積極擁抱互聯網,推進科普信息化建設,改造、提升傳統(tǒng)科普

工作方法。

2014年,中國科協啟動了科普信息化建設專項和“互聯網+科普”行動,該專項打造的“科普中國”已經成為科學傳播領域的響亮品牌。在形式上,“科普中國”各欄目頻道采取政府和社會資本合作(PPP)模式,與人民網、新華網、百度、騰訊等互聯網企業(yè),在內容制作與傳播領域進行合作,上線一年累計生產科普信息內容資源1.5TB,累計瀏覽量和傳播量達50億人

次。

也必須適應這一變化。

內容更精

內容更好更準

服務。

在王康友看來,好的科學傳播活動,傳受雙方應處于對等地位。一些居高臨下的布道式科普不僅達不到預期效果,反而可能適得其反。當前,公眾都有較強的自我選擇意識,要讓公眾化被動接受為“我”主動需要。傳播者應該思考如何提供好的服務,同時尊重公眾的選擇。他還認為,在現代傳播理念中,科學

傳播者與公眾之間的界限不再涇渭分明,公眾是受眾,也是參與者,甚至是主導者,平等的關系有利于調動公眾的參與熱情。

傳播的內容或主題是否為公眾所關心也是科普活動成敗的重要因素。

責編:微科普網